圍繞著是否支持留英的1.5萬名小留學生們回國,全民展開了大討論。

在分析了大量的資料和素材之后,庭爸卻發現了一個很少有人注意的方面。

有很大可能,小留學生在英國會學到“正宗的中式教育”。這不是開玩笑,真有這可能。

為什么這么說,庭爸就來說說這事。

一、說說西方國家的精英教育

西方國家普遍奉行的是精英教育。

一般人會有這樣的看法,歐美國家教育充滿人性化,不像國內的應試教育一樣死板和教條。

下午三點之后,學生就能休息離校,此后的時間也是自由安排,不存在像國內一般的書山題海,挑燈夜讀的情形。

可是,這只是西式教育的一面,另一面是:如果你要脫穎而出,必須上高收費的貴族學校。同時,貴族學校的要求也是復雜多變的,壓力并不比國內的小。

曾經有位在美國工作過一段時間的家長發現,與初到歐美國家所看到的不一樣,3點學校放學之后,黑人鄰居的孩子快樂的回了家。而華人孩子和大多數白人的孩子,開始帶上樂器,背上書包,去上各種輔導班。

在美國,不去輔導班補課,不大價錢去學習才藝和參加社會活動的孩子,想進入名牌大學,難度不是一般的高。

這位家長驚訝于當地普通大學的大學生天天狂歡,一位教授冷冷的說:

“他們中的大多數人不過是來這里吃喝幾年,體驗一下生活。有三分之二的學生是拿不到學位的。”

二、英國也在向我們取經,在英國的“中式教育”

我們的高考,受到很多人的詬病,甚至有的人認為這是一種落后的方式,不夠人性化只能培養應試教育的書呆子。

但事實證明,這一套體系之下培養出來的孩子,有多能打。

我們用數據來說話。

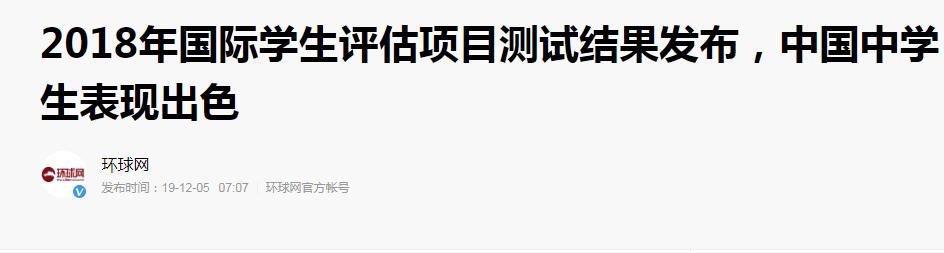

2018年,國際學生評估項目(PISA2018)測試結果發布,在79個參測國家和地區之中,我國以國家名義參加的四省市(北京、上海、江蘇、浙江)取得了全部3項科目(閱讀、數學、科學)的第一名。

2019年,中國以絕對的優勢繼續名列榜首。

PISA是什么?

直白來說,就像是體育界的世界杯一樣的地位。

這個可是一個對各國基礎教育進行第三方評估的項目,發起者是經濟合作與發展組織(OECD),2000年開始,每三年進行一次,測試的是15歲學生的各項學科,反映學生參與未來生活的能力和技能。

當然,有人也許會說,挑出來比較的,都是發達地區,選送的,肯定也是優秀學生。要知道,我們還有很多經濟落后教育資源貧瘠的地方。

不過,歐美也是選取優秀學生參與,那么,這項排名就有他的合理性在里面。

何況,這是一項全球公認的基礎教育的評測。

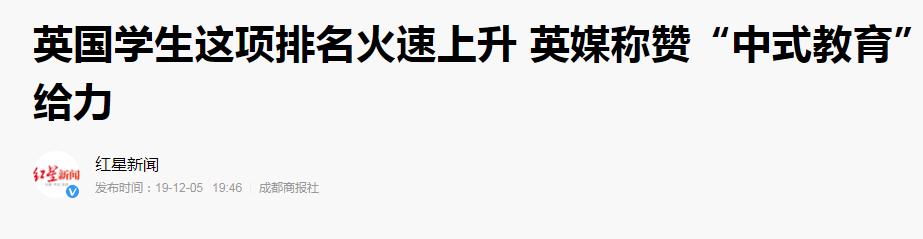

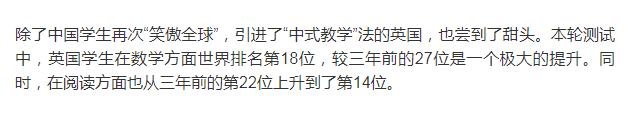

更加有意思的是,英國意識到自己在基礎教育方面存在不少弊端,于是開始引進“中式教育”之后,成績提升明顯。

在2019年的這份榜單中,英國學生成績提升明顯,而這一切,都有賴于2014年開始的中英教師交流和合作,直接合作方是上海市教委和英國教育部國際司。

至19年底,有近600名中英兩國的教師參與了交流活動。

目前,英國1.6萬所小學中,約有5000所在數學授課中采用了“中式教學”法。

經合組織教育主管安德烈亞斯·施萊歇爾表示:

中國的教學方法在英國課堂推廣之后,英國教育正在取得積極進展,尤其是數學,出現了巨大的飛躍。

也許,在英國讀書的小留學生們,可以見到來自上海的中國老師,學到正宗的中式教育。

想想這個場面,莫名感人。

三、高考體現的是公平,而歐美要的是精英

實際上,我們是用高考作為盡可能普惠所有國人的教育水準,體現的是公平。

前段時間,當很多省市紛紛推出給一線醫護人員子女中考甚至高考加分政策時,哪怕只加10分,也引起了很大爭議。

當當網創始人李國慶給出的說法是:

明確反對給一線醫護人員子女考試加分,因為教育資源稀缺,應該保證高考的公平性。

他建議可以給醫護人員多發錢,讓他們用這些錢請家教,孩子成績也就能提高了。

因此,高考體現的是公平。

而在西方發達國家,則是用普通教育和精英教育,從一開始就劃分出了兩條路線,由此,階層固化就開始了。

我們看到了很多歐美國家孩子教育上是多么輕松自在,但這些人未來就是上一般的大學,從事一般的工作。

實際上,歐美國家的孩子要出人頭地,必須考上常春藤名校,要進這類名校,可不是簡單成績好就行,還得要拿到推薦。

潘石屹前幾年給哈佛大學捐了6億,但在國內疫情方面卻沒有實質性的行動。這種做法的背后,或許也有對孩子就讀常春藤名校的一些考慮。

畢竟,按西方高等教育的做法,吸納捐款并給予一些適當的傾斜,也是一種常規操作。

寫在最后

那么,精英教育下的英國,碰到追求公平下的“中式教育”,產生的結果是什么?

也許,除了在英國上了正宗的“中式教育”之外,

我們需要更多的思考。

小留學生現象愈演愈烈,其實是近年來的事情。

大家還都沒有真正看到這個過程中,如此的教育之下,孩子是否真的能成才,是否真的融入到當地,是否能在一番苦讀之后,真的成為某些父母“移民的依據”和“光宗耀祖的希望”。

所以,建議真的要送孩子出國留學的,真的不著急這幾年,先把孩子基礎打好了,把費用準備好了,再出國也不遲。

當然,如果重點并不在孩子學習與成才上面,自然不必考慮這些。

小炒肉的做法,小炒肉

小炒肉的做法,小炒肉 小法大婚!三超級奶爸

小法大婚!三超級奶爸 小沈龍得罪球球后苦等

小沈龍得罪球球后苦等 小沈陽欲效仿賈玲,將

小沈陽欲效仿賈玲,將 小沈陽攜妻女走機場,

小沈陽攜妻女走機場, 小沈陽妻子瘦身20斤,

小沈陽妻子瘦身20斤, 小沈陽女兒越變越好看

小沈陽女兒越變越好看 小沈陽夫婦深夜外出,

小沈陽夫婦深夜外出,

水下蝶泳視頻教程

水下蝶泳視頻教程 自由泳換氣動作糾正視

自由泳換氣動作糾正視 蛙泳教學視頻全集完整

蛙泳教學視頻全集完整 蛙泳腿部錯誤動作—不

蛙泳腿部錯誤動作—不