發布:2021-11-26 06:42:00編輯:視頻君來源:視頻教程網

原標題:人類認識宇宙,從概念和規律開始 來源:混沌大學

本文來自微信公眾號:混沌大學(ID:hundun-university),作者:陳學雷(國家天文臺研究員),編輯:混沌大學商業研究團隊,支持:唐錦、趙哲(混沌大學文理學院),本文根據陳學雷在混沌大學文理學院線下課程編輯,原文標題:《陳學雷獨家授課:從經驗到科學,人類對宇宙的認知經歷了怎樣的變革?| 文理學院》,題圖來自:視覺中國

“遂古之初,誰傳道之?”,人類對于宇宙的好奇與探索古已有之。

天文學可以說是最古老的學科,早在距今4000多年前,公元前26世紀,金字塔的設計原理中就已經體現出天文學的特定知識。從古至今,天文學一直在不斷更新人類對宇宙的認知觀念。無論東方還是西方,流傳至今的許多數學知識都與天文學密切相關。

我們為什么要了解天文學?對于在座的同學們來說,其中最核心的要義在于通過學習天文學的發展歷程發現人類的認知規律。在混沌大學文理學院的課堂上,中科院國家天文臺研究員陳學雷以天文學為視角,為大家呈現人類宇宙觀的認知更迭。

課程分為五講:

1、概念:認知天象

2、規律:近代科學革命

3、理解:天體物理學的誕生

4、突破:從愛因斯坦相對論到現代宇宙學

5、探索:宇宙的未知之謎

以下為上篇,涵括了“概念”與“規律”這兩部分。

概念:認知天象

1. 概念形成——天象與天球

想象一下,如果你生活在原始社會,你會怎樣認識宇宙?一個原始人可能首先關注的是自己的生存和周邊的環境,天空則是遙遠而神秘的。但是,你還是會觀察到一些基本的天文現象:

太陽、月亮與星星;

晝夜交替;

日出日落方位;

方向,如太陽與月亮同是東升西落;

季節更迭,及其所帶來的寒暑變化、晝夜長短變化與日出日落方位的細微變化等。

那么古人是如何理解他們所觀察到的這些現象呢?

巨石陣(Stonehenge),3000~2000 BC/圖片來源:視覺中國

巨石陣(Stonehenge),3000~2000 BC/圖片來源:視覺中國以英國的巨石陣為例。形成于公元前3000~2000年之間的巨石陣,不只是一堆隨意擺放的石頭,現代人發現,在某些特定的日子,比如冬至、夏至,太陽升起和下落的方向正好能穿透巨石排列的縫隙。這說明,古人當時已經注意到了一些獨特的時節,并有意識地將其所觀察到的現象記錄下來。

古人為何樹立巨石陣、巨石陣承擔著怎樣的功能,我們仍然不得而知。但巨石陣至少證明,古人已有樸素的天文觀念,意識到在某一特定的、具有天文意義的日子,當地太陽的升起與下落有著固定方位。

再以星座為例。古人發現,天空中的星辰位置固定,且會組成一些特定的、比較便于識別的圖案,例如我們熟悉的北斗七星。古人賦予這些圖案以名稱,也就是所謂的星座。各地不同文化中形成的星座圖案各不相同,目前國際通用的星座劃分方式采用的是西方傳統(巴比倫、希臘)星座。

我們不難看到太陽、月亮的東升西落,而有了星座之后,如果我們盯著這些星座看,會發現它們也均環繞天空中的某一點(北天極或南天極)緩緩旋轉。現代人可以用相機持續曝光,拍攝出星軌的照片,直觀地看到這一現象;古人只能用雙眼觀察,但他們也發現了這一現象。在中國古代,還制作了玉器"璇璣"來表示。

總之,古人已認識到天體運行有規律可循,并進而提煉出了天球的概念。

古人把天球想象為一個半徑無限長的圓球,“無限長”意味著天體非常遙遠,無論你站在哪里,看到的星空圖案都一樣。

當然,在不同文化下,古人所想象的天球具體形狀各異:如希臘人認為天球是一個完整的球;而我們的古人則認為“天圓地方”,天是圓的,大地是方的。天體在天球上的位置反映天體的方向。天體的東升西落可以歸結為天球的旋轉,恒星固定在天球上,天球整體繞極軸旋轉,垂直于極軸的大圓稱為天赤道。

天球模型,天體東升西落可以歸結為天球旋轉

天球模型,天體東升西落可以歸結為天球旋轉所以古人認為天圍繞著地球旋轉,地球是宇宙的中心,這是古人直接觀察體驗之后得到的結論。我們現在把這種現象稱為周日視運動,天球以“日”為單位旋轉一圈的運動。

在“日”的基礎上更進一步,古人是如何理解四季的呢?我們知道,夏天太陽照射時間更長,升的更高,天氣更熱;冬天則相反。有的季節晝長夜短、有的季節晝短夜長,這些都可以歸結為太陽在天球上運動;也就是說,除了天球每天的整體旋轉外,太陽在天球上的位置也在不斷變化。

太陽在天球上運動的軌跡是一個大圓,稱為黃道,每年轉動一圈。行星也基本在黃道上運動。黃道與赤道有一夾角,約為23.5度。黃道與赤道的兩個交點稱為春分點、秋分點,與之相距90度的稱為夏至點、冬至點。例如,當太陽運動到黃道南端時,地球北半球就處于冬天;反之當其運動到黃道北端時,北半球則是夏季。顯然,不同季節里我們夜間能看到的星空也是不同的。

太陽沿黃道在天球上運動

太陽沿黃道在天球上運動2.? 數量概念——時間與歷法

古人從幾何的角度獲得了對天球的認識。另一方面,數量的概念和演算則與時間和歷法密切相關。

什么是時間?我們很難回答時間的本質是什么,但我們可以用周期性的變化去度量時間。比如,可以用“日”表示晝夜循環,以“年”表示從春到冬的四季循環,以“月”表示月亮的盈缺。人們還發明了日晷與鐘表去更進一步細分時間。

古人面臨一個很實際的問題,就是如何安排歷法?但古人發現,歷法很難完美,比如中國古代某一朝代發布的歷法,過了幾十年、上百年之后就會發現不再適用了。為什么會這樣?這實際上是由于天體運行的幾個主要周期并不通約。

以現代天文學來看,恒星日是天球旋轉一周所需的時間,是23小時56分4.09894秒;而我們一般所用的太陽日是太陽連續兩次經過同一子午線的時間間隔。由于太陽在天球上的位置并不固定,而是沿著黃道自西向東運動,所需時間略長于恒星日,平均為24小時。恒星日與太陽日是不一樣的。

同樣的,太陽沿黃道運動一周的時間,也就是連續兩次通過天球上春分點的時間間隔叫回歸年。回歸年的平均長度為365.2422平太陽日。由于年的長度不是整數日,這就需要通過設置閏年將日期調整得更好。

除“日”之外,還有“月”。在今天的公歷里“月”作為一種計時單位是被安排好的,但原本意義上的“月”是根據月相的變化來安排的。

月球在天球上的位置也是不固定的,其軌道稱為白道。月球靠反射太陽發光,根據與太陽的相對位置而有月相的不同,其周期稱為朔望月,平均一個朔望月的周期是29.53天。

所有這些元素組合在一起就變得很復雜,況且古人對這些周期的測量也不完全準確。制訂古歷法時,古人想辦法將“日”和“月”協調起來,解決方式有:

太陽歷:只考慮太陽運動,不考慮月相,一年365天,每4年一個閏年,如埃及歷、凱撒歷、公歷;

陰歷:只考慮月相,不考慮太陽,一年12個月,354天,如伊斯蘭歷;

陰陽歷:既考慮太陽又考慮月相,通過閏月調整,有時一年12個月,有時13個月,如中國傳統歷法、希伯來歷、希臘歷等。

中國傳統歷法需要計算預測日、月位置和日月食等,當計算不夠準確時就會有人建議改歷,因而中國歷史上先后制訂了一百多部歷法。

3. 概念歧途——占星術

如前所述,古人在空間維度和時間維度上都對天象有了一定的認識,除此之外,古人還嘗試把天上的東西與地上的東西聯系起來,這樣就出現了占星術。

在西方,占星術的基本思路是一個人出生的時刻對應著太陽運動到黃道的某一位置,冥冥之中受到行星的神秘影響。而中國的占星術與個人關系不大,主要是指天象影響國家,“天人合一”,天上的星通過“分野”與地面相對應,因此天上某一區域發生的天象兆應地上對應區域的大事。

本質上來說,占星術試圖根據一些觀測到的事件之間的聯系建立概念,但是這些概念并不能準確反映實際。占星術的問題在于,它并未能準確、可靠地找到事物之間的聯系和規律。不過,雖然占星術誤入歧途,但也留下一些有用的天象記錄,比如《漢書·天文志》等史書中,就有很多日食、彗星、流星雨等天象記載。

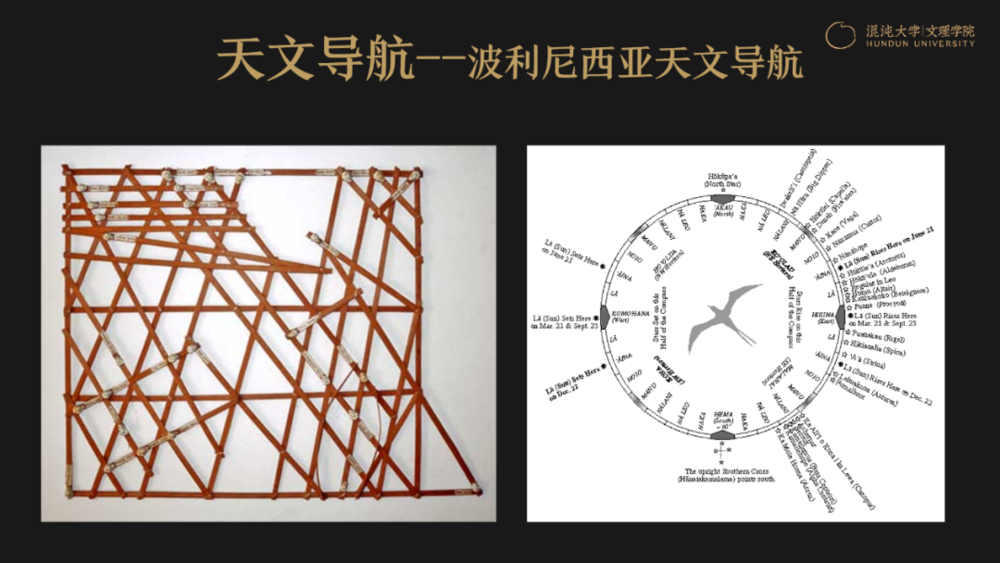

4. 概念應用——天文導航

即便我們還不了解天體運行的真正原因,但只要準確掌握了其表象規律,就可以運用,比如導航。

地球表面的4/5是海洋,在航海中導航極其重要。古波利尼西亞人在3000-1000年前,就航海到達了距離大陸極為遙遠的太平洋中部,并在那里繁衍出了一個部落。他們是如何做到的呢?

根據現在的調研,他們用木桿編制出非常簡單的導航工具。這個導航工具是怎么用的呢?

在海上航行的時候,夜空中會出現一些星座,它們分布在天空中的不同方向,總結出規律的波利尼西亞人運用航行工具確定航行方向,依次讓船頭與某些特定星星之間形成一定的夾角,就可以讓船行駛在正確的航線上。

當然這種導航方式是完全經驗性的,他們也沒有整體的概念,只是記錄下來要沿著這個方向走,到一定時間后再換個角度。

到近代以后的地理大發現時代,歐洲人出海也需要導航,與波利尼西亞純粹經驗導航不同,近代導航要求能確定所在方位坐標,依據地圖航行。

在大航海時代,歐洲人已經有了地球的概念,知道地球是個球體;他們并不完全靠既有記錄,而是通過定位判斷自己在大海上的位置。他們又是怎么做到的呢?

在有了天球的概念之后,在北半球就可以根據北極星的高度確定緯度(北天極的高度就等于觀測點的緯度,而北極星離北天極只有一度多)。南半球可以利用南十字高度。在白天則可以用太陽正午高度確定緯度。

然而,要在海上確定經度成為當時的難點,在無法確定經度的時候,一度人們只能采取笨辦法——先沿正南北方向到達某一緯度,再沿東西方向航行,直到遇上陸地。這種方法弊端很多:一方面更為費時費力;另一方面存在更多風險,一旦遭遇風暴、偏離航向,就會失去對于所在位置的判斷。

因而,到十七十八世紀,多個歐洲國家懸賞征集測定經度的方法,最著名的是英國1714年成立的經度委員會,牛頓擔任其主席,著力解決判斷經度的問題。英國之所以成為日不落帝國,很大程度上就是因為英國掌握先進科技。

如果我們在某一點觀測到太陽經過中天,也就是太陽經過正南或者正北方向的時刻,就知道那一時刻是當地的正午。另一方面如果我們知道某一參考點(比如格林尼治天文臺)的時間,就可以根據當地時間與參考點時間之差測得經度。

但是,當時沒有電報等即時通訊手段,無法與參考點保持聯系,因而就不知道參考點的時間。怎么辦呢?如果能造一個很好的時鐘,預先在格林尼治校準好,無論走到哪里依然準確,就可以實現經度測量。但因為在海上顛簸劇烈,在當時造這樣的鐘表難度比較大。

于是當時就有一些人提出運用天文學的方法去計算經度。比如伽利略,他提出通過觀測月食或木星衛星蝕的時刻去計算經度。月食很少見,因而主要依靠木星的衛星進行判斷。

伽利略發現,木星周圍有四個小行星圍著它旋轉,每個時刻衛星的位置不一樣,所以,我們就可以根據衛星的位置去預測時刻。但是,與鐘表計時帶來的問題相似,當海上劇烈顛簸,要精確測量木星的幾顆小行星的位置也很困難。

后來Werner提出通過“月距法”來推算時間。月亮每天的位置不一樣,不同的位置上有不同的星體,有的星體很亮,可以被看見;而有的星體很暗,不能被看見。由于月亮在不斷運動,會在某一時刻靠近這一顆亮星,下一時刻靠近另一顆亮星,就可以根據月亮距離這些亮星的位置去測量時間。

后來,Werner的“月距法”經Flamsteed、牛頓、Clairout、Meyers等人完善后成為當時天文學家最看好的測量經度方法。但是純粹靠這些方法而不用鐘表誤差還是太大。

最后還是英國鐘表匠John Harrison制造了可靠的航海天文鐘后,人們既有了可靠時間,又可以直接測定若干天體的地平高度,再根據測量時間推算所在位置,獲得高精度的位置測量。

此后,天文導航技術之后又進一步發展。可以在任意時刻,通過使用六分儀測量日、月或一些亮星在水平面之上的高度,就可以實現精確定位。這也就是天文導航系統的原理,原理雖然古老,但其實到現在也還在使用,比如美國的SR-71飛機以及B1隱形轟炸機,它們的頂上都有一個方塊狀的天窗,打開之后,就可以伸出望遠鏡幫助觀測天空中星體的位置,再比如說阿波羅飛船,也安裝了六分儀天文導航系統。當然今天,無論天上還是地上,我們都可以用衛星導航系統定位,但當導航衛星失靈,仍可以回歸到最原始的天文導航。

5. 概念深化——行星運動模型

盡管古人對天文現象的理解并不深入,但是他們通過觀測形成了重要的認識,這其中影響深遠的一步,便是提出了行星運動模型的概念。

包括水星,金星,火星,木星,土星在內的行星并不固定在天球上,而是在黃道附近運動,總體上由西向東運轉。但是在這些運轉過程中,行星有下列周期性的運動:伏(不可見)、順行、留、逆行、留、順行。

對于古人而言,理解行星的周期性運動并不簡單。中國古代沒有形成系統的行星運動理論,只是記錄了行星的運動,但也發現了其中一些規律。

比如《魏書》中記載,北魏謀臣崔浩曾編撰歷書,其中根據傳統記述,提到漢高祖劉邦起義時 “漢元年冬十月,五星聚于東井”,這里的五星就是指五顆行星。而其同事高允分析,“金水二星常附日而行。冬十月,日在尾箕,昏沒于申南,而東井方出于寅北”。也就是說,金星和水星的方向離太陽都不會遠,十月時太陽位于尾宿、箕宿方向,與東井方向相距太遠,因此當時金星、水星不可能在東井,也就不可能發生這樣的“五星聚”現象。這是個很出色的論證,但從中也可以看出,中國古代沒有行星運動的系統理論,無法脫離觀測記錄給出行星的位置。

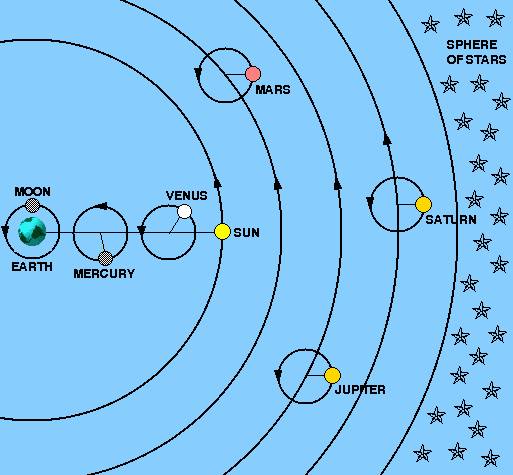

不過,古代天文學在理論層面達到最深境界的當屬希臘的天文學。其中,影響最深遠的是托勒密模型。托勒密模型認為,地球處在宇宙的中心,天體圍繞地球轉動,這是天球概念的自然擴展,并不具有太大的創新意義。

但古希臘人重視幾何學,形成了大地是球形、天體軌道為圓形等觀念;托勒密是希臘天文學的集大成者,其著作《至大論》構建了詳細的地心說理論,可以比較精確地預測行星運動。

托勒密認為,所有的星體都圍繞地球旋轉,圍繞地球旋轉的星體本身并不在圓的軌道之上,而是圍繞著圓的軌道上的一個點在運動;在運動中形成順行、逆行、駐留等現象。行星環繞這些看不到的點的運動軌道叫做本輪,而本輪中心圍繞地球旋轉的軌道被稱為均輪。太陽和行星環繞本輪旋轉,本輪沿均論環繞地球旋轉。

托勒密的地心說理論通過計算可以預測行星將發生哪些運動現象,它可以說是古代天文學的最高成就。托勒密學說主導了一千多年,但實際上,中世紀也只有極少數優秀天文學家能夠掌握托勒密理論。

規律:近代科學革命

近代科學革命在人類發展歷史上至關重要。在此之前,人類有生產的能力,但在科學層面上一直處于盲目狀態,雖然也有進步,但進步比較緩慢。

近代科學革命以降,人類開始有意識地探索科學規律并改進技術,因此科技發展的速度大大加快。近代科學革命開始的標志是哥白尼提出日心說,而以牛頓提出萬有引力基本理論標志其完成。除了具體學說內容與古代的不同,還有一點也很重要。古代的學者主要是思辨,而在近代,人們開始有意識地用觀測和實驗去檢驗學說的真偽。

1. 唯象理論:日心說

我們首先從哥白尼的日心說談起。近代歐洲,當人們開始進行精密的天文觀測和理論計算時,發現托勒密理論難以準確地描述觀測的現象。

波蘭天文學家哥白尼于1543年發表了《天體運行論》一書,主張日心說,即地球和其它行星都圍繞太陽轉動,同時地球還有自轉,即我們看到的天球旋轉,實際上是地球自轉造成的。用日心說可以更好地解釋行星運動中的逆行等現象。這標志著近代科學革命的開始。

但正如哥白尼在書中所說的那樣,他的理論只是一種數學構造。他只是抽象概括出行星圍繞太陽旋轉這一事實,卻未對這其中的因果關系做出解釋說明。因而日心說只停留在唯象理論的層面。唯象理論是指物理學中解釋物理現象時,不管其內在原因,而是用概括試驗事實而得到的物理規律。

到伽利略這里,日心說得到進一步發展。伽利略于1609年開始用望遠鏡觀測天空,發現月球環形山、日面黑子等西方古代所不知道的現象,打破了亞里士多德“天體不變”的傳統觀念;發現木星的衛星,給出了環繞其它天體而非地球旋轉的實例;另外,他還發現運動相對性原理,對地球旋轉而我們沒有察覺給出了物理解釋。

接著,開普勒進一步地完善日心說理論。他對天文學家第谷的精密觀測數據進行分析,揭示了行星運動規律,也就是開普勒三大定律:

1. 行星運動的軌道是橢圓,太陽位于橢圓的一個焦點上;

2. 行星繞太陽運動時,以太陽為原點的行星向徑在相等的時間所掃過的面積相等;

3. 不同行星在軌道上公轉周期的平方與行星軌道半長徑的立方成正比。

2. 基本理論:萬有引力

雖然開普勒準確揭示了行星運動規律,但仍然停留在唯象理論層面,并沒有解釋為什么行星會遵循這一規律運動,直到牛頓基于力學理論,第一次用數學的方法對其做出證明。

牛頓用同一種力解釋地球上蘋果的下落和月球環繞地球的旋轉,這個力就是地球對蘋果以及月球的吸引力,牛頓將其命名為萬有引力。牛頓指出,任何兩個物體之間都有相互吸引的力。

在此基礎之上,牛頓指出,太陽對行星同樣具有萬有引力,且同樣滿足萬有引力的計算公式。此外,在平方反比力作用下,物體的運動軌跡是圓錐曲線(橢圓、拋物線或雙曲線),且滿足開普勒三定律。牛頓給出了一套計算天體運動軌跡的方法,不僅能夠解釋行星、木星和土星的衛星的運動,也能成功解釋彗星的運動。

那么牛頓萬有引力理論與開普勒定律有何根本不同?

牛頓假設任何兩個物體之間存在萬有引力。但在當時并沒有實驗能證實這一點,直到1798年,Cavendish 才用扭秤實驗測出了兩個物體之間的萬有引力;?

牛頓預測行星服從開普勒定律,就此而言與開普勒定律是一樣的。但是,他預測行星之間也有相互引力,導致運動與開普勒定律有微小的偏離。

不同于以哥白尼的日心說、開普勒三大定律等為代表的唯象理論,牛頓萬有引力是一個更為基本的理論,因為它從基本的假設(萬有引力)出發,對不同的現象(蘋果下落和天體運行)給出了統一解釋。進而,它也能對更多其它現象給出解釋和預測。盡管在當時,牛頓理論在開普勒定律之外的預言的實驗檢驗有相當難度,但隨著實驗技術的提高這些可以得到進一步的檢驗。

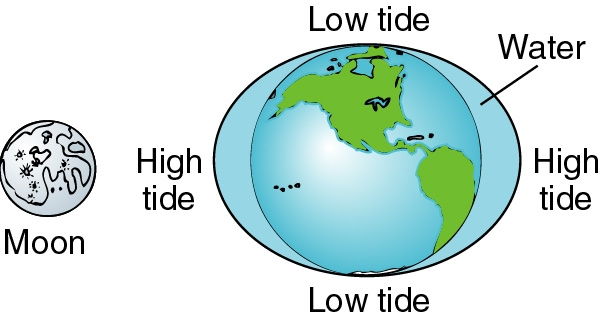

例如,牛頓將萬有引力應用到對于潮汐現象的解釋。牛頓發現:

天體引力的不均勻性引發潮汐;

地球的潮汐主要來自月球和太陽引潮力;

最簡單的海洋潮汐每天兩次,但實際上受到地形影響,潮汐現象更為復雜;

滿月或新月時太陽與月球在一直線上,引發大潮。

與此同時,潮汐作用也解釋了為什么月球總是以一面對著我們。我們通過觀察所拍攝的月球照片發現,即使它會有些變動,但變動的范圍總體上是有限的,大體上月亮還是以同一面對著我們。

因為月球如果不自轉,而僅圍繞著地球公轉,那么在地球上,你就可以看到月球的各個面;但月球自轉,且月球自轉與公轉的周期正好相等,因此,月球就只以一面對著我們。

為什么月球的自轉與公轉周期相同呢?這是因為地球也在月球上引起潮汐,并且引潮力比月球對地球的大得多。如果月球自轉與繞地球的公轉不同步,潮汐力引起力矩會改變月球的轉動速度。在幾千萬年時間里,經過逐漸作用月球自轉就與公轉同步了。不光月球如此,太陽系中許多衛星都是同步自轉的。

同時,地球潮汐的摩擦力也使得地球轉動速度減慢。地球會越轉越慢,為了保持角動量守恒,月球在以每年3.8cm的速度慢慢離我們遠去。

3. 理論的檢驗——多體問題

近代科學與古代之不同在于何處?科學是一種系統性的知識體系。科學強調預測結果的具體性和可證偽性,這有別于空泛的哲學;近代科學注重用觀測與實驗檢驗理論;科學理論不僅要解釋現象,還需要給出可證偽的預測。

但是,現實中往往有許多復雜的因素,影響預測和觀測的準確性。因此,“可證偽”是科學的一個原則,但實際上應用時結論未必總是很清晰。

例如,就牛頓理論而言,對行星環繞太陽的運動,初看起來牛頓理論的預言與開普勒三大定律是一樣的,那么牛頓理論的價值何在?

當然,由于引入了萬有引力這個普遍規律,牛頓理論還可以解釋了潮汐,這是開普勒定律所沒有的,但是由于地形等因素的影響,現實中的潮汐現象遠比理論所能預測的復雜得多,所以也很難作為一種定量檢驗。那么,究竟如何檢驗牛頓理論呢?。

其實,對于“兩體”運動,牛頓力學的預測雖然與開普勒定律相同,但對于“多體”運動,原則上牛頓理論可以給出獨特的預測,因此這是真正檢驗牛頓力學的一個問題。

但是,困難在于,在多體情況下,并不能精確地求解。對此牛頓想出了一個辦法,叫微擾論(或譯攝動論)。在某些特殊情況下(高對稱性)可以獲得嚴格解;在某些情況下可以用攝動(微擾)方法獲得近似解,也就是先忽略較小的相互作用計算其運動,再計算相互作用的影響。

其中最典型的情況是“限制性三體問題”。它是指在三個天體中,其中兩個天體的質量遠遠大于第三個天體,第三天體對這二者的影響可以忽略,就可以先求出這兩個大天體的運動,然后計算第三個天體在二者的引力場中的運動。

但在實際應用中,這個理論并不是那么成功。比如月球運動,月球距離近,觀測精密。但月球同時受到地球與太陽的影響,而且由于月球自身比較大,不能完全把它當作一個點,它還是有形狀的,在實際的計算過程中比較復雜。因而牛頓所計算出的結果與觀測的結果并不太一致。

自牛頓開始,使用攝動方法計算月球運動與觀測結果符合得不好。直到后來經歷了歐拉、達蘭貝爾、克萊羅、梅耶、拉普拉斯等人幾個世紀的努力,才能夠比較精準地預測月球的位置。

到19世紀,雖然在計算月球方面存在誤差,但萬有引力也有成功的案例。赫謝爾于1781年發現天王星。由于天王星的軌道與牛頓理論預期不符,亞當斯和勒維耶各自預言存在一顆新的行星,由于這顆大質量的行星在附近,影響了天王星的軌道。

后來,1846年9月23日,柏林天文臺的John Gottfried Galle和他的學生Heinrich d'Arrest在預測的位置上發現了海王星。這個案例證明了牛頓理論是可以預測的,而且預測可以被證偽。

這樣一來,大家就相信牛頓理論的完全正確,很多人都受到這一理論的啟發。如提出天體力學理論的拉普拉斯,他認為萬物都按照力學規律運動,既然萬物遵循同樣的規律,我們就可以精確預測。

4. 決定論與混沌

接著,我們討論攝動的另一問題:木星和土星。牛頓曾試圖尋找木星影響土星運動的證據,但未成功。歐拉使用一套復雜的數學方法——三角函數展開。在此基礎之上,拉普拉斯發現,木星和土星的軌道周期比是2:5,存在共振現象,導致簡單的微擾理論不太成功,即長期積累不太準確。大多數攝動僅導致軌道微小的變化,但如果攝動力與系統共振(二者的周期成簡單比例),就可以持續產生巨大影響,從而嚴重影響系統的預測。

土星環上的卡西尼環縫,這些環縫處的軌道周期恰與木星衛星的運動周期形成共振,處于此處的物質受長期攝動力的影響,其軌道發生改變,從而留下了這些空隙

拉普拉斯成功地解決了這一具體問題,從而給出了對木星與土星運動的預測。甚至,他還說出了這段著名的話:我們可以把宇宙現在的狀態視為其過去的果以及未來的因。

假若一位智者會知道在某一時刻所有促使自然運動的力和所有組構自然的物體的位置,假若他也能夠對這些數據進行分析,則在宇宙里,從最大的物體到最小的粒子,它們的運動都包含在一條簡單公式里。對于這位智者來說,沒有任何事物會是含糊的,并且未來只會像過去般出現在他眼前。

這種哲學觀念就是所謂的決定論。19世紀在成功預測海王星等一系列經典力學非常成功的時候,這種哲學產生了巨大的影響。

但是,在實際上做出這種預測還是極為困難的。比如,我們的太陽系能否長期穩定存在?這一問題引起了廣泛的關注,但并不容易解答。即使在最簡單的情況下——三體問題,也就是三個物體一起運動,到底能不能被精準地預測?是否遵循一定的規律?

許多學者研究了這一問題,但很長時間仍未有明顯的進展(現代科幻小說《三體》中,就想象了一個圍繞三顆恒星轉動的行星上的生命,這個三體星系非常不穩定,因此那里的外星人想要奪占太陽系)。

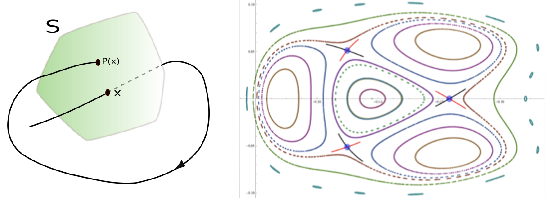

后來,法國數學家彭加勒提出了分析這一問題的巧妙思路。他提出把空間與速度二者合起來構成一個完整的東西,叫相空間。在相空間中截出一個截面,會看到物體的運動軌跡不斷地穿過截面,與此同時,觀察物體在這個截面上會出現怎樣的系統變化。

三體運動的軌跡

左:彭加勒截面, 右:彭加勒映射圖

左:彭加勒截面, 右:彭加勒映射圖畫出彭加勒映射之后,會發現這些軌跡在某些區域中在一些地方穩定,形成規則的環形軌跡;但在一些地方不穩定,不穩定的地方會出現一些復雜情況。這樣一來,不穩定地方稍微有一些擾動,就會產生很大的影響。

彭加勒針對三體的研究揭開了一種可能,也就是存在一種很微小的變化對物體運動產生很大影響。但當時人們還沒有認識到這一發現的普遍性和意義。直到21世紀60年代,美國氣象學家洛倫茲嘗試使用計算機去預測天氣,才進一步佐證了彭加勒這一發現的普遍性。

洛倫茲用方程建立了一個簡單模型,對不同變量進行計算,將計算結果保存在計算機中,然后在上一次計算結果的基礎之上繼續計算。

他發現,每次連續計算與從保存的中間結果重新開始計算得到的結果并不一樣,這就促使他進一步研究,最終發現模型其實是不穩定的,數據每次稍有改變都會帶來巨大影響,也就是我們現在所說的“蝴蝶效應”。

也就是說,初始條件下微小的變化能帶動整個系統的長期的巨大的連鎖反應。一個形象的比喻是,一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶,偶爾扇動幾下翅膀,可以在兩周以后引起美國得克薩斯州的一場龍卷風。

洛倫茲吸引子

洛倫茲吸引子后來,這一現象被人總結出來后稱為“混沌”。混沌是指如果稍微改變一下系統的初始狀態,就會產生很大的影響,帶來不可預測的運動狀態。由于實際上我們測量系統狀態總有微小的誤差,因此這樣的系統就不可能像拉普拉斯決定論所說的那樣給出準確預測。

簡單總結一下,哥白尼、開普勒的理論都屬于唯象理論;唯象理論只是在現象之間找尋規律,但并不給出更深層次的原因。接著,作為基本理論的萬有引力給出了一些更深層的解釋,從而可以把多種不同的現象歸結為統一的規律,它不僅能解釋現象本身,還能預測新的現象。

但按照現代科學的標準,只是提出理論本身并不夠,還要對理論進行檢驗。對于萬有引力理論來說,提供了真正檢驗的是多體問題。這一檢驗本身也有很多復雜的問題,對引力理論來說,在牛頓后,又經過相當長的時間,經過歐拉、拉普拉斯等人的改善,才在預測土星、海王星等運動方面取得成功。

19世紀時,在牛頓引力理論成功的基礎上,形成了一種新的宇宙觀,叫決定論。決定論認為自然的運轉有規律可行,因而可以在掌握規律的基礎之上預測一切;但是,到了二十世紀,人們發現了動力系統中存在混沌現象,一些輕微的擾動可能會導致巨大的影響,這導致預測變得很難。

人類探索宇宙的腳步早已有之且從未停歇。從古代開始,天文現象與人類生活就有密切聯系。雖然不理解天體運動的原理和真實情況,借助觀測,人們還是能夠得到相當精確的唯象描述,例如建立天球概念,制訂歷法,甚至用模型預測行星運動。這些對天體運動規律的掌握,對人們的生活產生了重大的影響,包括安排日歷,導航定位等。

停留在觀察現象本身還不夠,使用數據和理性分析,才是走向科學的開始。從近代科學革命開始,人們有意識地去探索科學規律與改進技術,并在探索規律的基礎上找尋規律背后的原因,不斷地與實踐進行對照,觀測發現的“反常”,為發現更深層規律提供寶貴的線索。

本文來自微信公眾號:混沌大學(ID:hundun-university),作者:陳學雷(國家天文臺研究員),編輯:混沌大學商業研究團隊,支持:唐錦、趙哲(混沌大學文理學院)